Poche settimane dopo la caduta di Ben Ali in Tunisia, i mass media occidentali hanno cominciato a celebrare l'irreversibile diffondersi di valori democratici nel mondo Arabo. Laurence Pope sulle colonne del New York Times ha ribattezzato il fenomeno "second arab awakening", con riferimento al prendere piede di valori tradizionalmente occidentali in Medio Oriente nella prima metà del secolo scorso.

Il primo risveglio, in realtà, di irreversibile ebbe ben poco e già dopo la seconda guerra mondiale cedette il passo ad una pericolosa miscela di ideologie marxiste e nazionaliste. Perché questo secondo risveglio dovrebbe essere diverso?

È stato argomentato (qui e qui) che la fase storica che sta vivendo in queste settimane il mondo Arabo sia paragonabile al 1848 europeo. Non si tratta di mero nazionalismo, non si scende in piazza solo per ricacciare a casa i resti di un impero coloniale (la Gran Bretagna) o per nazionalizzare il canale di Suez, ma si rivendicano esplicitamente diritti civili e politici e si lotta in favore della giustizia sociale ed economica. Nel recente risveglio gli ideali democratici sarebbero davvero diffusi, dovrebbero dare consistenza ai movimenti e favorire un reale radicamento della democrazia nell'unica regione del mondo in cui non aveva ancora attecchito.

La "fine della Storia" si avvicinerebbe dunque, per dirla con Francis Fukuyama, e la democrazia liberale sarebbe davvero prossima a diventare l'unico game in town. Lo stesso Fukuyama però, in una recente intervista, si mostra piuttosto pessimista per quanto concerne il futuro dei movimenti democratici nel mondo Arabo. E l'analisi dei dati disponibili sugli episodi di democratizzazione degli ultimi decenni porta anche noi ad essere altrettanto scettici sulle reali possibilità di un effettivo radicamento democratico nella regione soprattutto per quei paesi attualmente impegnati in (o sull'orlo di) violenti conflitti interni.

Anche se accomunati da analoghe dinamiche e determinati del malcontento che ha portato alle proteste di piazza, alcuni paesi sono destinati a vivere transizioni di regime meno lineari e più violente rispetto ad altri. L'idea che la democratizzazione sia un prerequisito necessario per un miglioramento delle condizioni della popolazione è molto diffusa ed è stata spesso associata all'idea che quello che importa è, in ultima istanza, l'emergere della democrazia. In quest'ottica l'esistenza di percorsi molteplici di transizione associati a volte a violenti conflitti è spesso interpretato come inevitabile ma sostanzialmente ininfluente. L'analisi delle democratizzazioni (da lui) definite della "terza ondata", ha portato Samuel Huntington a concludere che l'emergere di democrazie senza un reale rispetto dei diritti civili appaia più probabile in seguito a transizioni violente.

Dal punto di vista teorico non c'è un reale motivo per ritenere che i modi del cambiamento di regime siano irrilevanti ma, al contrario, possono essere cruciali nel determinare la qualità delle emergenti istituzioni democratiche. Un Ex-Kathedra di qualche tempo sottolineava come transizioni pacifiche sono probabilmente legate a cambiamenti di regime caratterizzate da un maggiore consenso tra i diversi gruppi sociali (e possono portare in alcuni casi anche ad un miglioramento paretiano). Transizioni risultanti da guerre civili possono invece portare a nuovi equilibri (contratti sociali) in cui più ampie fasce della popolazione sono discriminate e possono adottare posizioni di opposizione e resistenza che finiscono col comprometere il corretto funzionamento delle neonate istituzioni democratiche. Un certo consenso all’interno della popolazione appare necessario per l'emergere di democrazie ben funzionanti. Transizioni violente che portano a democrazie di bassa qualità, appaiono più probabili in presenza di un elevata diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza ed in presenza di risorse facilmente controllabili dalle nuove classi dirigenti.

Il Peace Research Institute di Oslo e la Freedom House forniscono dati utili a misurare il livello di violenza associato alle transizioni democratiche nel periodo 1970-2003. I dati possono essere utilizzati per studiare empiricamente le determinanti e le conseguenze dello scenario di democratizzazione. Per quanto concerne le cause all’origine dei differenti tipi di transizione democratica, l'evidenza empirica suggerisce che livelli più elevati di disuguaglianza economica (pre-transizione) e una maggiore importanza delle risorse naturali, sono associati a una più alta probabilità di violenza nel corso del cambio di regime.

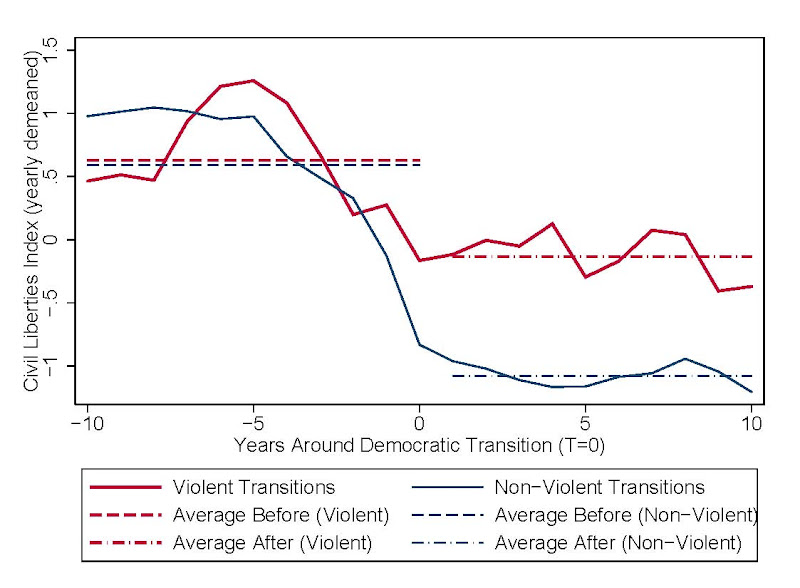

L'impatto della violenza nel processo di transizione sulla qualità delle democrazie emergenti in termini di protezione delle libertà civili può essere identificato sfruttando l'informazione sul cambiamento di regime in ogni paese nel tempo. L'esistenza di un ruolo negativo, e persistente, della violenza durante la transizione è identificato utilizzando una metodologia difference-in-difference. La figura 1 illustra i risultati di quest'analisi mostrando l'evoluzione del valore medio dell'indice di tutela delle libertà civili nel corso del decennio precedente e di quello successivo a un episodio di democratizzazione. Valori più bassi dell'indice stanno a indicare una maggiore tutela delle libertà civili. La figura distingue fra i paesi che hanno avuto una transizione pacifica e quelli che invece sono arrivati alla democrazia dopo un conflitto violento. Il gruppo di controllo è dato da tutti i paesi che non hanno sperimentato una transitione democratica. Un episodio di democratizzazione non violenta è seguito (in media) da un miglioramento di circa un punto e mezzo del valore dell'indice sulla tutela delle libertà civili. I cambiamenti di regime violenti portano a miglioramenti significativamente meno marcati. L'effetto della violenza appare persistente ed è significativo anche dopo un decennio.

Figura 1. Effetti della violenza durante la transizione democratica sulla tutela dei diritti civili. Fonte: Cervellati, Fortunato e Sunde (2011)

Letta in prospettiva degli scontri di queste settimane in molti paesi in Nord Africa e Medio Oriente, questa evidenza empirica getta più di un’ombra sulle speranze di un reale radicamento di istituzioni e valori democratici nella regione e sulla possibilità che attivi interventi pro-democrazia operati dall'Occidente portino a risultati non previsti.

Il ruolo dell'Occidente in Medio Oriente è stato ottimisticamente comparato a quello svolto nel 1989 nell’accompagnare la caduta dei regimi comunisti in Europa dell’Est. Non si tratta però della stessa situazione. Per dirla con Gideon Rachman: OK, è di nuovo il 1989, ma stavolta siamo i Russi! La maggioranza dei regimi attualmente pericolanti sono (o erano) tuttavia molto vicini agli Stati Uniti. Come la riluttante Unione Sovietica del 1989, anche gli Stati Uniti si preparano a perdere influenza nella regione. Difficile credere che questo stillicidio di leader filo-occidentali nella regione, da Hosni Mubarak in Egitto fino allo yemenita Ali Abdullah Saleh, fosse nei sogni di GW Bush come la caduta del muro di Berlino lo era in quelli di Ronald Reagan.

Molto interessante, grazie.