Un passo indietro. Lo Step 1 della tesi post-keynesiana su euro-exit.

Nonostante quanto chiarito finora, assumiamo comunque che sia valida l’ipotesi che nel lungo periodo la crescita del PIL in equilibrio causi la crescita della produttività. Questa implicazione emerge in modelli con rendimenti crescenti nell’aggregato, o perché, ad esempio, esiste una qualche forma di learning-by-doing.[1] Non solo. Digeriamo anche che il reddito sia determinato dal lato della domanda nel lungo periodo, così che la domanda determina anche la produttività nel lungo periodo. Cioè dimentichiamoci di tutte le critiche precedenti. Veniamo allo step 1 della tesi su euro-exit. Lo ricordo per comodità qui sotto:

Step 1: introduzione Euro --> shock negativo di domanda (nel settore traded)

Secondo lo step 1, l’introduzione del cambio fisso avrebbe determinato un persistente shock negativo di domanda (nel settore traded). Quindi, se diamo per buono lo step 2, la contrazione della domanda avrebbe poi comportato una contrazione del reddito, che a sua volta ha comportato una contrazione della produttività.

Tornando allo step 1, il punto ovviamente è: perchè l’introduzione dell’euro (inteso come passaggio da cambi flessibili a fissi) avrebbe determinato uno shock negativo di domanda?

Le ipotesi al proposito sono diverse. Ne elenco tre.

- Primo, il sentiero di transizione all’euro ha comportato politiche monetarie e fiscali di austerità (deficit/Pil al 3%, riduzione dell’inflazione, etc..) che hanno ridotto la domanda aggregata.

- Secondo, il cambio da lira a euro ha causato un incremento esogeno (una tantum) del livello generale dei prezzi, con conseguente caduta della domanda.

- Terzo, il cambio nominale lira-euro ha comportato, per dati prezzi relativi, un apprezzamento iniziale eccessivo del tasso di cambio reale. Questo eccesso iniziale di apprezzamento reale ha eroso la competitività del settore export, contraendo la capacità di espansione sui mercati internazionali, e quindi la domanda estera.

Di seguito tralascio le prime due ipotesi. La prima perchè suppone che la causa della contrazione della domanda sia l’austerità fiscale, cioè qualcosa di logicamente diverso dalla fissazione del cambio.[2] La seconda (“con l’euro è aumentato tutto”) perchè è stata discussa a lungo nei primi anni della moneta unica. Con la conclusione che il presunto aumento discreto nel livello dei prezzi è stato in realtà ampiamente ridimensionato nei dati. In ogni caso, sono passati 13 anni da allora e, secondo questa teoria, l'effetto maggiore avrebbe dovuto esserci al momento dell'introduzione dell'euro e avrebbe dovuto essere decrescente nel tempo. Impossibile pensare che la recessione in corso e il rallentamento di produttività che andiamo osservando da un decennio sia dovuto ad una caduta di domanda che sarebbe avvenuta nel 2000 con la sua intensità massima.

Veniamo quindi alla terza supposta causa di una contrazione della domanda: lo squilibrio nel tasso di cambio reale.[3] Questa tesi va riespressa nel modo seguente.

(i) Un tasso di cambio eccessivamente apprezzato ha causato una caduta di competitività del settore dei beni commerciabili (traded), perciò una contrazione della domanda estera, e quindi una caduta della produttività nel settore traded.

(ii) La contrazione della domanda nel settore traded ha dirottato la domanda nel settore non-traded (servizi, eccetera). In questo settore, però (nonostante un plausibile incremento della domanda) la produttività non è salita, perché le riforme del mercato del lavoro introdotte in Italia a partire dal 1997 avrebbero favorito verso quel settore un flusso di lavoratori a bassa produttività.

La contrazione aggregata della produttività è quindi il risultato di (i) + (ii). La parte più controversa di questa tesi è la (i), cioè quella che riguarda il settore traded. È riformulabile così:

- a) rivalutazione iniziale eccessiva del tasso di cambio reale →

- b) caduta domanda nel settore traded →

- c) caduta produttività settore traded.

Alcuni spunti di questa tesi sono plausibili e interessanti, anche se ben noti.[4] Ad esempio, l’effetto composizione tra settore traded e non-traded come motore della dinamica della produttività. Non interessa per ora discutere questo punto. La chiave di tutto, e da cui quindi muove tutta la tesi di euro-exit, è che la causa primaria sia la fissazione del tasso di cambio nominale (e quindi anche reale, per dati prezzi iniziali o rigidi nei periodi succesivi). Quindi i punti a) e b) di cui sopra. Il punto c) altro non è che una applicazione settoriale della tesi di KV (la cui dubbia validità statistica abbiamo già discusso in precedenza).

Discuto a) e b) qui di seguito.

a) Rivalutazione eccessiva del cambio reale?

È centrale nelle tesi di euro-exit l’idea che il tasso di cambio nominale della lira con l’ECU ristabilito nel 1996 (e quindi il tasso di cambio successivo con l’euro) abbia determinato, per dati prezzi relativi iniziali, un tasso di cambio reale (relativamente al resto dell’Unione) eccessivamente apprezzato. Abbiamo già indicato all’inizio l’impossibilità logica di una tesi di questo genere. Da un lato, la caduta di LP riguarda quasi tutti i paesi dell’euro. Ma questo è ovviamente inconciliabile con l’idea che tutti i paesi possano avere simultaneamente “sovrapprezzato” il loro tasso di cambio reale effettivo.

Un primo aspetto che rimane totalmente indefinito (ma che richiederebbe un’analisi statistica) nelle tesi di euro exit è il seguente: l’apprezzamento reale del cambio (posto che sia la causa esogena di tutto), e il presunto shock di domanda che ne consegue, è da intendersi come temporaneo o permanente? Si noti subito la difficoltà metodologica nel rispondere a questa domanda nel “mondo post-keynesiano”, dove la dinamica non è concettualmente data nè formalizzata. Interpretando le tesi di euro-exit, mi sembra di poter dire che si debba intendere come shock permanente di domanda negativo. La cui causa esogena è appunto un permanente sovrapprezzamento del cambio reale.

Da cui due domande iniziali: (i) può darsi il concetto di shock di domanda permanente? (ii) E quindi: può il tasso di cambio reale essere permanentemente sovrapprezzato?

La risposta ad entrambe le domande è negativa. O meglio, i due concetti possono darsi se e solo se si assume che i prezzi nominali siano permanentemente rigidi. Ma questo, come detto, non solo è logicamente incoerente, è anche contrario a ogni evidenza empirica. E in più, se lo shock iniziale di domanda deve essere uno shock permanente al tasso di cambio reale, ciò implica che il cambio reale dell’Italia sia una variabile non stazionaria. Il che, oltre a confliggere con l’idea che nel lungo periodo valga la parità dei poteri d'acquisto (PPP, secondo la sigla inglese comunemente usata), andrebbe dimostrato con test econometrici.[5]

Il “gap” nel tasso di cambio reale

Nel dettaglio, ciò che rimane sempre vago nella locuzione “cambio sovrapprezzato” è: eccessivamente rispetto a quale parametro? Rispondere a questa domanda richiede una misura (o stima) del tasso di cambio reale di equilibrio rispetto al quale il tasso di cambio reale iniziale effettivo sarebbe stato fissato “troppo apprezzato”. A sua volta, costruire una misura del tasso di cambio reale di equilibrio richiede un modello quantitativo. A quanto mi risulta, non c’è traccia di queste stime nelle tesi di euro-exit.

Ma c’è di più. È risultato econometrico ben noto (e si lega al concetto appena richiamato di PPP) quello secondo cui il tasso di cambio reale esibisce, nei dati, un comportamento di reversion to the mean, cioè un comportamento stazionario che implica che se il punto di partenza è “troppo alto” rispetto al valore di equilibrio di lungo periodo, entro un certo periodo (nel medio periodo, la cosiddetta half-life) il tasso di cambio reale tenderà a riallinearsi al suo valore di equilibrio di lungo periodo. Il motore dell’aggiustamento nel medio-lungo periodo sono, ovviamente, i prezzi relativi. Che possiamo certamente assumere “rigidi” nel breve periodo. Ma che, ancora una votla, è implausibile assumere rigidi per periodi superiori a quattro/cinque trimestri (secondo le stime più accurate), anche per l’area euro.[6]

Ebbene, assumiamo pure che il tasso di cambio reale di partenza fosse per errore eccessivamente apprezzato. Resta da spiegare un punto cruciale: perchè poi negli anni successivi all’ingresso nell’euro il tasso di cambio reale ha continuato ad apprezzarsi? O meglio, perchè non c’è traccia di reversion to the mean? Non è forse già debole l’ipotesi iniziale sub a), da cui muove tutta l’impalcatura dello shock di domanda nel settore traded? Ancora una volta bisogna appellarsi a rigidità nominali di prezzo del tutto implausibili nel lungo periodo per spiegare questo fatto stilizzato.

In ogni caso, il punto sull’eccessivo apprezzamento iniziale del cambio reale è la premessa di tutto. Sul quale essere molto prudenti e rigorosi (con modelli ed econometria) prima di saltare ai punti (b) e (c). In una parola, il ricercatore, prima di ogni altra cosa, dovrebbe prima mostrare che il tasso di cambio reale iniziale dell’Italia fosse eccessivamente apprezzato (e abbia continuato ad esserlo) rispetto al suo valore di lungo periodo. Cioè produrre una stima del cosiddetto real exchange rate gap (la differenza tra cambio reale effettivo e di equilibrio). È solo in presenza di “gaps” positivi che si può parlare di “eccessivo” apprezzamento

Una prevedibile iniziale contro-obiezione potrebbe essere: ma è stato l’afflusso di capitali dal centro verso la periferia, e successivo alla nascita dell’euro, che ha generato un persistente apprezzamento del tasso di cambio reale. Questo canale, certamente plausibile per il resto della periferia dell’euro (i cosidetti PIGS), non sembra plausibile per l’Italia, in cui la crescita del differenziale di inflazione rispetto all’unione non può certo assumersi sia stata dovuta a un boom di domanda come conseguenza di un boom nei flussi di capitale. Innanzitutto perchè di boom in Italia non c’è traccia da parecchio tempo. In secondo luogo, perchè un presunto boom di domanda contraddirebbe la premessa stessa di partenza della tesi di euro-exit (cioè lo shock permanente negativo di domanda).

Torneremo su questo punto tra poco. Ma è evidente che la logica della teoria economica già qui ci porta a presumere l’opposto di quanto assunto dalla tesi di euro-exit (“apprezzamento cambio” causa “caduta produttività”). Cioè che sia la caduta di lungo periodo della produttività in Italia la causa principale del persistente apprezzamento del tasso di cambio reale (con conseguente drammatica perdita di competitività).

In realtà, una risposta più sofisticata alla contro-obiezione è la seguente. Certamente la dinamica dei flussi di capitale ha contribuito in modo decisivo all’apprezzamento del cambio reale nei PIGS (con un forte dubbio sull’Italia, come già detto). Questo genera però il problema di stimare, ancora una volta, l’effetto sul tasso di cambio reale di equilibrio della transizione al nuovo sistema euro. Per semplificare: non sarebbe corretto assumere che, con la transizione ad un’area valutaria comune, il tasso di cambio reale di equilibrio dei PIGS, o dell’Italia, sia rimasto costante. Ad esempio, perchè con la moneta unica l’integrazione dei mercati dei beni e finanziari (seppur imperfetta) è certamente progredita. Come si vede, questo aspetto complicherebbe di molto la stima econometrica del gap nel tasso di cambio reale. Perchè entrambi gli elementi del gap sarebbero non costanti nel tempo.

b) Shock negativo di domanda nel settore traded?

Ma proviamo anche a tralasciare il punto precedente sull’eccesso iniziale di apprezzamento del cambio reale. La premessa rimane comunque che il settore traded avrebbe subito uno shock negativo di domanda. È plausibile questo punto? Soprattutto, è plausibile quantitativamente in modo da spiegare poi il punto c), cioè la drammatica discesa di LP (ma anche di TFP) in Italia?

b.1) Export e rivalutazione del cambio.

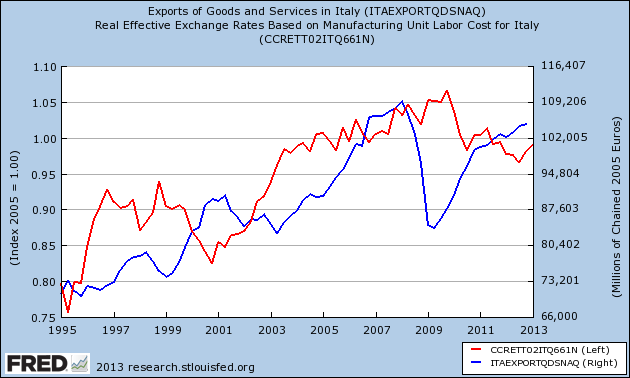

La figura qui sotto mostra, a partire dal 1995, l’andamento del tasso di cambio effettivo reale (misurato come costo relativo unitario del lavoro[7]) e delle esportazioni reali (di beni e servizi) in Italia. Si noti che mostro le esportazioni, e non il saldo della bilancia commerciale (cioè la differenza tra export e import), perchè mi interessa valutare se esista un effetto specifico di lungo periodo sul settore traded della presunta persistente rivalutazione del cambio reale.

In questo caso è utile guardare al trend nelle due variabili. Si nota chiaramente il trend di apprezzamento del tasso di cambio reale. Ma allo stesso tempo si nota anche un trend crescente delle esportazioni, cioè della misura di output del settore traded. Da un primo superficiale sguardo ai dati non è affatto chiaro dove emerga un effetto permanente negativo “di domanda” di lungo periodo sull’export italiano, che possa fare anche solo da premessa a una contrazione nel tasso di crescita della produttività nel settore traded. [8]

b.2) Effetto pro trade vs. effetto contra trade.

Esistono in realtà ottime ragioni di pensare che l’introduzione dell’ euro sia stato anche uno shock positivo di apertura al commercio internazionale per una piccolo economia aperta come l’Italia. Qui i riferimenti teorici sono ai cosiddetti “nuovi modelli di trade” con eterogeneità tra imprese e (si noti) produttività endogena, lungo le linee di Melitz (2003) e letteratura seguente. In questa tipologia di modelli, oramai la frontiera dei modelli di trade, le imprese sono eterogenee e la produttività (si noti) è endogena. In questi modelli, uno shock del tipo “riduzione della volatilità del cambio” (cioè l’adozione di un cambio fisso) è equivalente a uno shock che riduce le barriere al commercio internazionale. Nel modello, e in risposta a un shock che riduce le “barriers to trade”:

(i) è più profittevole accedere al mercato dell’export;

(ii) la produttività aggregata aumenta endogenamente, perchè sono le imprese più produttive quelle che, al margine, si auto-selezionano nel mercato dell’export.

Se accettiamo il punto a) discusso a lungo in precedenza, un eccessivo apprezzamento iniziale del cambio reale comporta certamente uno shock negativo di domanda. Ma, allo stesso tempo, è plausibile che la compressione della volatilità del cambio nominale che si accompagna all’adozione dell’euro (per giunta dopo un processo lungo anni di integrazione del mercato comune) sia un potenzialmente importante effetto pro-trade. [9]

Per fare un punto quantitativamente rilevante un ricercatore dovrebbe considerare entrambi gli effetti: un “effetto negativo contra trade” (per presunto eccessivo apprezzamento iniziale del cambio reale) da interagire con un “effetto positivo pro trade” (dovuto alla riduzione permanente della volatilità dei cambi intra Unione[10]).

È plausibile che l’effetto netto sia un forte shock negativo di domanda? Ho molti dubbi (anche se non si tratta di una impossibilità logica). Ancora una volta, il quesito è interessante. Ma richiede, prima di trarre alcuna conclusione, un modello stimato, quantitativo, e con microfondazioni, per misurare con precisione l’interazione dei due effetti sul livello di trade.[11]

b.3) Discesa dei tassi di interesse.

Secondo, assumiamo pure che l’effetto contra trade dell’euro sia di molto superiore all’effetto pro trade (punto che rimane tutto da valutare con grande rigore e attenzione). Sottolineo “di molto”. Ricordiamo infatti che l’obiettivo finale rimane quello di avere tra le mani uno shock negativo di domanda così forte da riuscire a spiegare un fatto aggregato macroscopico quale la caduta aggregata di TFP in Italia.[12]

Molti sembrano dimenticare che, simultaneamente all’ingresso nell’euro, è successo qualcos’altro di macroscopico in Italia: una riduzione massiccia dei tassi di interesse. Poco importa se la discesa dei tassi sia stato un riflesso di un trend al ribasso mondiale nei tassi a lungo termine oppure un effetto specifico dell’ingresso nell’euro (per una compressione di diverse componenti del premio al rischio). È certamente vero, comunque, che la discesa relativa dei tassi a lungo termine nei paesi della periferia euro (inclusa l’Italia) sia stata decisamente superiore che in altri paesi.

Rimane un semplice fatto: che una discesa dei tassi a lungo termine (sostanzialmente esogena per una piccola economia aperta come l’Italia) altro non è che un forte shock di domanda aggregata positivo. Eccoci quindi di fronte all’ipotesi di “due shock di domanda”:

(i) Shock di domanda presunto negativo nel settore traded (se, in base a quanto discusso sotto b.1, si assume che “shock against trade” sia molto più forte di “shock pro trade”).

(ii) Shock di domanda aggregata fortemente positivo dovuto alla discesa dei tassi di interesse (e non presunto, ma oggettivo, perchè chiaramente esogeno per l’Italia).

Ne sorge una nuova domanda di ricerca (pur ignorando tutte le perplessità iniziali sul canale “domanda causa produttività”). Combinando lo shock negativo in (i) con lo shock positivo in (ii), qual è l’effetto netto su produttività aggregata? E’ quantitativamente plausibile immaginare che l’effetto netto sia ancora uno shock negativo di domanda così forte da essere in grado di spiegare la massiccia caduta aggregata di TFP in Italia?

Se anche concludessimo che l’effetto netto è uno shock esogeno di domanda negativo, nella migliore delle ipotesi sarebbe uno shock piccolo. Può tutto questo spiegare il più imponente fatto macroeconomico italiano degli ultimi 25 anni?

È un’ipotesi che vale la pena indagare seriamente. Va da sè che questo richiede un modello strutturale in cui entrambi gli shock interagiscono. Ma appunto. Ci vuole un modello rigoroso: dinamico (perchè l’effetto della discesa dei tassi richiede di modellare un effetto di sostituzione intertemporale tra consumo corrente e futuro), microfondato (per valutare l’effetto a livello di singola impresa di pro trade vs. against trade effect), e stimato con metodi strutturali (per avere una idea empirica quantitativa dell’effetto finale su produttività). Ho accennato a questa ipotesi di modello e progetto di ricerca in una nota a piè di pagina precedente.

Il ruolo dei flussi di capitale

Si dirà (nuovamente). Ma è stato per colpa (o grazie) all’euro che si è avuto uno shock esogeno così forte di riduzione dei tassi a lungo termine nella periferia. Questo effetto ha comportato un afflusso di capitali verso la periferia, e una spinta all’apprezzamento del tasso di cambio reale nella periferia.[13]

Certamente, e infatti tutto questo punta nella direzione della mia spiegazione preferita per la crisi recente della periferia dell’euro: cioè un sudden stop nell’afflusso di capitali.[14] Ma il punto rimane. Che cosa c’entra l’euro inteso come adozione di un cambio nominale permanentemente fisso? Possiamo pensare che sia stata esclusivamente l’ eliminazione del rischio di cambio a favorire un massiccio afflusso di capitali dal centro verso la periferia? Per giunta in un mondo in cui la “copertura” dal rischio di cambio è accessibile a ogni impresa o istituzione finanziaria? E se anche fosse: dovremmo ritenere una sciagura l’euro per aver favorito flussi di capitale verso la periferia meno sviluppata dell’area?

Tutto questo ha invece a che fare con una delle questioni di policy più importanti del nostro tempo: che cosa determina e come si gestiscono i flussi di capitali tra paesi? Vanno tassati? Vanno sussidiati? Che esternalità macro generano? Qual è il regime di cambio ottimale in presenza di massicci afflussi di capitale? Come giudichiamo se flussi di capitale sono eccessivi per una piccolo economia aperta?

Soprattutto. In un’area valutaria comune, come si gestiscono, ex-ante ed ex-post, i flussi di capitale? Dovremmo avere dei target sugli squilibri di bilancia (ad esempio) su deficit/PIL? Quand’è che uno squilibrio di bilancia dei pagamenti è da giudicare eccessivo/inefficiente? [15]

E’ chiaro che tutte queste sono ipotesi e domande ben diverse da “euro = cambio fisso”, e quindi (soprattutto) dal suo (azzardato) corollario: usciamo dall’euro e riprendiamoci la flessibilità del cambio. È altresì vero che massicci (e potenzialmente pericolosi) flussi di capitale colpiscono le economie in ogni parte del mondo, indipendentemente dal fatto che abbiano adottato cambi fissi o flessibili. Esempi macroscopici recenti di paesi con cambi flessibili e con importanti problemi di gestione dei flussi di capitale sono la Turchia e il Brasile. È paradossale notare che molti dei paesi che fronteggiano flussi di capitale massicci tendono ad adottare ex-post regimi di cambio fisso o semi-fisso, proprio per evitare l’eccesso di apprezzamento della valuta.

Ma l’Italia ha avuto un boom o una contrazione della domanda aggregata?

Il dibattito “Italia e euro” è fonte di grandi stimoli. Uno spunto che mi sembra di grande interesse è il seguente. I dati sulla crescita anemica del PIL in Italia negli ultimi 15-18 anni sono sotto gli occhi di tutti. Anche di fronte alla discesa dei tassi di cui detto, certamente non è possibile sostenere che l’Italia abbia avuto un boom di domanda. (Infatti il mio punto precedente è sulla presunta, e tutta da misurare, magnitudo netta dello shock negativo di domanda.)

Tutto questo ci consegna un puzzle di estremo interesse: nonostante una così forte contrazione dei tassi di interesse a lungo termine, perchè l’Italia è l’unico tra i paesi della periferia euro che non ha avuto un boom nei primi anni dell’euro (a differenza di Spagna, Irlanda, e in parte Portogallo e Grecia)? Quanto meno questi paesi hanno goduto, per una certa fase, di un boom di consumi e investimenti. In un parola, in Italia, stiamo avendo oggi l’ “hangover” senza avere neanche fatto il “party” la sera prima.

Anche questa mi sembra una possibile, appassionante, ipotesi di ricerca. La mia ipotesi preferita sul perchè l’Italia non sia stata in grado di trarre alcun vantaggio dalla discesa dei tassi di interesse riguarda le imperfezioni finanziarie. Credo quantomeno che troppo a lungo il dibattito in Italia sulle cosiddette riforme strutturali si sia concentrato solo sul mercato dei beni e del lavoro, e pochissimo sul mercato del credito. Una manifestazione drammatica dello sviluppo ancora primitivo dei mercati finanziari in Italia lo stiamo vivendo oggi con la realtà del cosiddetto “credit crunch”. Incidentalmente, ed in linea con Reis (2013), credo che imperfezioni finanziarie siano anche cruciali per spiegare la mis-allocazione di capitale tra settore traded e non-traded che è una delle ipotesi plausibili per la caduta di TFP in Italia.[16]

Nuovamente, niente a che fare con cambio fisso o flessibile stricto sensu. E se ciò è anche solo minimamente vero, forse vale la pena riflettere un momento prima di invocare scenari di euro-exit. Magari senza una minima proiezione dei costi catastrofici che ciò avrebbe per il nostro sistema bancario.

Nessuno nega che l’euro sia una costruzione molto imperfetta. Ma un conto è valutarne l’imperfezione ex-ante (per l’assenza di meccanismi di risk-sharing a vari livelli, per l’assenza di una vera unione bancaria, etc.). Un altro, e ben diverso, è anche solo concepire, per una economia vulnerabile dal punto di vista finanziario come l’Italia, di uscire ex-post condizionatamente al fatto di averne fatto parte per 13 anni. Soprattutto quando gli argomenti scientifici sull’effetto negativo aggregato dell’euro sulla nostra economia sono ancora così fragili.

Riferimenti bibliografici

- Arellano C. and E. Mendoza (2003), “Credit Frictions and 'Sudden Stops' in Small Open Economies:An Equilibrium Business Cycle Framework for Emerging Markets Crises”, Ch. 7 of Dynamic Macroeconomic Analysis: Theory and Policy in General Equilibrium ed. by S. Altug, J. Chadha and C. Nolan, Cambridge U. Press.

- Bagnai A. (2013), “Il Tramonto dell’Euro”, Imprimatur Editore.

- Barnichon R. (2010) “Productivity and Unemployment over the Business Cycle”, Journal of Monetary Economics.

- Bils M. and P. Klenow (2004), “Some Evidence on the Importance of Sticky Prices”, Journal of Political Economy.

- Gali J. and T. van Rens (2010), The Vanishing Procyclicality of Labor Productivity, CREI and Universitat Pompeu Fabra.

- Ghironi F. and Marc J. Melitz, 2005. "International Trade and Macroeconomic Dynamics with Heterogeneous Firms", Quarterly Journalof Economics.

- Kaldor N. (1985)‘Economic growth and Verdoorn law: a comment on Mr. Rowthorn article’,

- Economic Journal, vol. 85, 891-6.

- Melitz M. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, Vol. 71, No. 6.

- Mendoza E (2008), “Sudden Stops, Financial Crisis and Leverage”, American Economic Review.

- Nakamura E. and J. Steinsson, “Five Facts About Prices: A Reevaluation of Menu Cost Models”, Quarterly Journal of Economics, 123(4), 1415-1464, November 2008.

- Kaldor, N. (1966). Causes of the Slow Growth in the United Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press.

- Reis R. (2013), “The Portuguese Slump and Crash and the Euro Crisis”, Brookings Papers on Economic Activity.

- Shimer R. (2010), “Labor Markets and the Business Cycle”, Princeton University Press.

- Thirlwall, A. P. (1979). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences. Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, March.

- Verdoorn, J. P. (1949), “On the Factors Determining the Growth of Labor Productivity,” in L. Pasinetti (ed.), Italian Economic Papers, Vol. II, Oxford: Oxford University Press, 1993.

Note

[1]↑ Si veda ad esempio l’ambio contributo di P. Romer , o il libro di testo di Barro e Sala-i-Martin (1994).

[2]↑ Questa interpretazione meriterebbe una nota a parte. Perchè concludere che il rallentamento del tasso di crescita della produttività sia dovuto, in Italia, a una contrazione della spesa pubblica equivarrebbe a un’ipotesi eroica. In ogni caso, secondo il modello di KV, perfettamente coerente: una contrazione del tasso di crescita della spesa pubblica, in quel modello, causa una caduta del tasso di crescita della produttività.

[3]↑ Questa è la tesi centrale in http://goofynomics.blogspot.it/2013/05/declino-produttivita-flessibilita-euro.html, e una delle tesi discusse in Bagnai (2012).

[4]↑ Reis (2013) discute, per il Portogallo, il ruolo delle frizioni finanziarie nell’allocazione distorta dei flussi di capitale verso il settore non traded, e quindi nel causare una caduta della produttività via un effetto composizione. Non c’è traccia del ruolo delle frizioni finanziarie nelle tesi su euro exit.

[5]↑ Esiste la versione “in livelli” della PPP, ma anche la versione nei “tassi di crescita”. La prima non è coerente con la non-stazionarietà del cambio reale. La seconda sì. Ma tutto questo andrebbe ovviamente documentato con test econometrici per l’Italia prima di procedere a qualsiasi conclusione.

[6]↑ Si veda per l’area euro l’ampio studio coordinato dalla Ecb e denominato European Inflation Persistence Network.

[7]↑ L’andamento sarebbe simile per il tasso di cambio effettivo reale se misurato in unità di CPI

[8]↑ Anche in questo caso l’approccio metodologico corretto sarebbe più sofisticato. Il ricercatore dovrebbe studiare, infatti, utilizzando un modello teorico stimato, se la dinamica delle esportazioni, seppur crescente, sia stata superiore (o inferiore) relativamente a quella che sarebbe stata in assenza di transizione all’euro. Per definizione, una stima controfattuale del genere, richiede la formulazione di un modello strutturale.

[9]↑ Ad esempio Berthou and Fontaigne (2008), utilizzando dati micro francesi a livello di impresa, e distinguendo (proprio nella logica di un modello a la Melitz ) tra “intensive margin” di trade (quanto export per ogni data varietà di prodotto) ed “extensive margin” (quante varietà di prodotto), concludono che “estimation results point to a strong negative effect of the nominal exchange rate volatility on both the intensive and extensive margins of trade, which suggests a large - positive – effect of the euro related to the reduction of firm-level uncertainty. Volatility indeed reduces the number of varieties that are shipped to trade partners, as well as the value of exports by variety“. Ho citato uno studio serio che utilizza dati micro non a caso. Perchè è ben noto che la stima degli effetti pro-trade delle currency unions con dati aggregati è soggetta a problemi di ogni tipo (si vedano a tal proposito i molto criticati papers di A. Rose).

[11]↑ Quella descritta è un’ ipotesi di progetto di ricerca. Che richiederebbe, nell’ordine, di: i) adottare un modello macro del tipo Ghironi-Melitz (2005), che contiene le fondamenta del modello di Melitz 2003; ii) estendere il setup alla presenza di rigidità nominali sui prezzi, affinchè il regime di cambio nominale non sia neutrale; iii) stimare il modello e valutare quantitativamente l’effetto su TFP di “shock against trade” (eccessivo apprezzamento del cambio reale iniziale rispetto al valore di lungo periodo) vs. “shock pro trade” (azzeramento permanente della volatilità del cambio nominale). O quantomeno questo è il modo in cui, secondo me, l’ipotesi “adozione euro ha causato caduta TFP” andrebbe indagata.

[12]↑ Tutto ciò ammesso ovviamente che valga poi lo step 2, cioè che una caduta della domanda determini una caduta di TFP nel lungo periodo (legge KV). Su questo si veda la discussione sopra.

[13]↑ In realtà l’ipotesi “riduzione dei tassi” può spiegare il flusso di capitali verso la periferia solo nell’ambito del fenomeno del carry trade. Cioè la possibilità per le istituzioni finanziarie di indebitarsi a tassi quasi zero in alcune valute (ad esempio lo Yen) e poi di prestare a tassi relativamente più elevati nella periferia dell’euro, dove il rendimento reale atteso era certamente più alto.

[14]↑La trattazione di questo tema è rimandata, per ragioni di spazio, a un’altra nota. Per la letteratura su sudden stops e flussi di capitali si veda Arellano e Mendoza (2003), Mendoza (2008), e tutti i riferimenti bibliografici contenuti.

[15]↑ Economisti di tutto il mondo sono alle prese con queste domande (incluso me). Con pazienza e modestia.

[16]↑ Altre ipotesi sulla caduta di TFP riguardano ovviamente le inefficienze strutturali delle istituzioni economiche italiane, il ruolo della specializzazione produttiva obsoleta dell’economia italiana di fronte all’apertura al commercio delle economie emergenti, della size-distribution delle imprese italiane, e così via. Non è quest il luogo, per ragioni di spazio, per discutere queste ipotesi.

Il tema dello shock negativo (presunto) dovuto all'Euro è molto usato da sostenitori dell'uscita dall'Euro, purtroppo è poco dibattuto. Trovo questo pezzo molto importante per una divulgazione più oggettiva sul tema; altro bel pezzo dopo il precedente.